2.11 霞慕尼 日内瓦 伏尔泰(Day12-13)(删减版<6000字)

瑞法边境前行不到一公里处,便是费内伏尔泰(FERNEY-VOlTAIRE)小镇,小镇的名字有点独特,好像是HP公司一样两个名字的硬组合。没错,就是费尔奈(FERNEY)和伏尔泰(VOlTAIRE)的组合,费尔奈是原来的地名,伏尔泰就是巴黎先贤祠中最重要的两贤之一,被被誉为“法兰西思想之王”和“欧洲良心”,法国杰出的启蒙思想家、文学家和哲学家的伏尔泰老先生。伏老当年是为躲避政治迫害才隐居到费尔奈,在这里度过了人生最后的二十年时光。他在此完成了许多重要著作,同时还积极从事各种政治和社会活动,特别是他为卡拉斯案件平反昭雪所进行的斗争,轰动整个欧洲,为他赢得了崇高的声誉。欧洲进步人士尊称他为“费尔奈教长”,他所居住的小镇则被称为伏尔泰小镇,一度成为欧洲舆论的中心。

卡拉斯案件本来比较简单,1761年,法国图鲁兹有一位商人叫让.卡拉斯,他是个虔诚的新教徒,当时已经64岁,他共有六个子女,其中有个儿子叫安东尼原来信奉新教,后来为了能够顺利进入大学学习法科,打算改信天主教。10月13日晚,卡拉斯家里来了一位朋友,席间他先行告退,卡拉斯的另一个儿子掌灯送客人出门,结果发现安东尼吊死在门框上,随着他的惊叫,全家人以及周围的邻居都来到尸体的身边,其中有些天主教徒立刻扬言是卡拉斯夫妇为了阻止安东尼改宗天主教而谋杀了他,并且捏造说新教徒家长宁可置孩子于死地也不愿意他们改变信仰。

周围邻居们都能证明卡拉斯的仁慈和宽容,并且他的儿子在女仆的劝说下改信天主教,卡拉斯并没有激烈反对,事实上甚至连这位女仆都没有被撤换。尽管没有确凿的证据证明卡拉斯一家谋杀了安东尼,但在天主教修士们的煽动下,信奉天主教的民众群情激奋,纷纷指控卡拉斯一家谋害了安东尼,安东尼的葬礼也在天主教堂里举行,并被煞有介事地作为殉道者对待。案件在图鲁兹法院审理,卡拉斯全家人包括那位客人全部被捕,卡拉斯本人更是受尽严刑,但是一直没有屈服认罪。仅管缺乏实际证据,法庭最后仍以8:5的投票宣判老父亲有罪,次年卡拉斯被车裂酷刑处死,并附加火刑。

这起惨案发生后,一位朋友将此事告诉伏尔泰,引起了他的极度震惊。恰好卡拉斯的家属也逃亡到附近的日内瓦,伏尔泰在了解事件真相后,努力为卡拉斯的冤案平反。他用了四年时间,发动身边的朋友、法国上流社会的贵族们、甚至动用了普鲁士王弗里德里希二世和俄国的叶卡特琳娜二世为卡拉斯案件呼吁,使得本案引起了全欧州的关注。这比现在的网络热点倒逼事实真相还要厉害,卡拉斯案件最后获得了翻盘,1766年即卡拉斯遭受酷刑的四年之后,巴黎法院撤销了原判决,法王还赐予卡拉斯夫人3万6千金币作为抚恤金。

从卡拉斯案件中可以看出,伏尔泰有着反对专制、反对教会的传统;有着追求真理和打抱不平的性格;同时还具备广泛的人脉资源和不达目地不罢休的策略及干劲,难怪路易十六在牢中看到伏尔泰的著作,才恍然大悟,原来就是这个伏尔泰搞乱了国民的思想,毁掉了他的法国。据说在伏尔泰定居于此的十几年里,他在这里款待、留宿各地来宾,结交和宣传他的思想,欧洲各国的社会名流趋之若鹜,苏格兰诗人詹姆斯·鲍斯威尔、意大利作家贾科莫·卡萨诺瓦和英国历史学家爱德华·吉本等都是其追随者和座上宾,他自诩为“欧洲旅店老板”(INNKEEPER OF EUROPE),他不仅是法国启蒙运动的旗手和灵魂,也成了世界思想史上公认为导师和泰斗。

我们穿过几条狭长的小巷,来到了伏尔泰广场,一座青铜雕像惟妙惟肖地矗立在面前。雕像连同底座高约五米,再现了当年伏尔泰在小镇上散步时的情景,年迈的导师左手拄着拐杖,右手将礼帽按捏在胸前,双唇紧合,眼睛凝视着前方,神情自然而安详。雕像下的石座上刻有碑文,正面是“费尔奈族长(PATRIARCHE DE FERNEY)---1694-1758-1778”,三个时间点分别是伏尔泰出生、迁到小镇和去世的年份,碑文侧面列举了伏老的《论各民族的风俗与精神》、《哲学辞典》等知名著作,令人稍感意外的是,这里竟然也有剧本《中国孤儿》的名称。据说伏尔泰自称是孔子和康熙的学生,他曾根据元代杂剧《赵氏孤儿》写了一部悲剧《中国孤儿》,剧本公演后他本人对此的评价颇高。

《中国孤儿》是一个虚构的故事,时间发生在宋末元初,成吉思汗攻陷北京后,宋皇临死前向大臣张惕托孤。成吉思汗闻讯后四处搜捕大宋遗孤,以求斩草除根,张惕苦思救孤良策,最后决定以亲生儿子冒名顶替。张惕之妻伊达梅虽然支持丈夫,但强烈的母爱又使她拼死反对张惕的决定,最后她竟向成吉思汗道出实情,以求保住儿子一命。早年成吉思汗流落北京时曾向伊氏求婚并遭拒绝,现在便以其夫、其子及大宋遗孤三人的性命为要挟,再次向伊氏求婚。关键时刻,伊氏以国家和民族利益为重,大义凛然地拒绝了征服者的逼婚,并积极投入救孤活动。与此同时,已被捕入狱的张惕面对严刑酷打,始终不改初衷,伊氏在救孤失败后也被捕入狱,决定与丈夫一起自刎以报宋皇。成吉思汗又惊又愧,终于下令赦免张惕夫妇,并收大宋遗孤及张惕之子为义子。在戏剧的最终,成吉思汗恳求张惕留在宫中,以华夏文明教化元朝百官。这部剧本从艺术角度来看并不高明,伏尔泰集哲学家、历史学家、文学家于一身,其全集多至上百卷,单是剧本就有五十多部,然而在这碑文中,他的许多著名作品未能提及,却把《中国孤儿》单独列举出来,可见雕像者是多么理解伏尔泰的心意,而伏尔泰本人当年又是多么地推崇中国文化和华夏文明。

伏尔泰在《论荣耀》里说,中国是“世界上最古老、最广阔、最美丽、人口最多、管理得最好的国家”。作为一个被大师所赞扬的文明古国的游客,我也来切身体会一下伏尔泰当年的心路历程,以回报伏老曾经的厚爱。个人理解,伏尔泰当年以一介流亡之身,逐步成长为民间(政府反对派)的意见领袖,其实他对当时的法国社会是“恨其不幸、怒其不争”的,就像我们经常对孩子说某某的孩子如何优秀,实际并不是不喜欢自己的孩子,而是希望能够激发他的动力,向更优秀的同龄人学习,成为更加优秀的人。十八世纪的西欧各国刚刚打开全球的视界,他们突然在马克波罗和传教士的游记中发现,在遥远的东方还有一个庞大的国度,它的悠久历史比古希腊还早、它的幅员辽阔超过了整个欧洲大陆、它的国家实力和繁华程度远远大于自己,欧洲社会流行起了“中国风”(英文单词Chinoiserie来自法语 'chinois'),上层人物争相收藏具有中国特色的瓷器、丝绸、漆器等物品,各行各业以时髦的中国元素(汉字、寺庙、儒学)为荣,布歇的名画《中国皇帝上朝》中不伦不类的人物装束反应了当时欧洲人对中国的一知半解。伏尔泰借用流行的“网络热词”中国做对比反衬,只不过是想增加一下文章的可信度和关注度,用以对抗当时的教会、贵族拥有的广泛特权。伏尔泰高度评价中国,并不是因为它对中国有多么全面深刻的认识,而是借此来宣传其改造法国社会的启蒙思想,难免会有片面和美化的成分,实际上当时华夏大地的“康乾盛世”,盛则盛焉,已是大清的帝国残阳,悄然埋下了固步自封、裹足不前的种子,随后的清朝国力呈股票熊市状一路下滑,我们要有清醒的认识,不必沾沾自喜。

我们沿着指示牌一路上山,经过一个乡村墓地的矮墙,就到了伏尔泰故居,主体建筑的大门正对着一座小教堂,难道伏尔泰是一个虔诚的基督教徒?原来这当中也有一个故事,在最初平整庄园土地的时候,伏尔泰就试图在住宅的正前方辟出一条大道,但正巧有个小教堂挡住了规划,伏尔泰索性将教堂整体拆除。这还了得?个人的强拆都拆到了上帝的头上,在当地天主教会的强烈抗议下,他不得不在原地重建教堂,作为抗争,伏尔泰在新建的教堂正面刻上“伏尔泰为上帝而建 (DEO EREXIT VOLTAIRE)”,绕过传教士直接以自己的名字将教堂献给上帝。平心而论,教会的做法并没有错,但因此伏尔泰和教会结下了一生都无法化解的梁子。伏尔泰不是一个无神论者,他相信上帝并自称是自然神论者和人格神论者。他在著作里写道:“如果上帝不存在,就应该创造一个”,但伏尔泰认为,当时的教士利用宗教来迷惑大众的心灵,他尖刻地抨击天主教会的黑暗统治,把教皇比作“两足禽兽”,把教士称作“文明恶棍”。当时罗马教廷的中世纪余威犹在,伏尔泰竟敢离经叛道、挑战权威,成了冲向教会风车的“唐·吉科德”,他一生坚持他对宗教信仰的自由信念,呼吁不同教派间相互包容,号召民众按照自己的方式同宗教狂热作斗争,是一位名符其实的信仰自由的斗士。

同为推翻封建专制制度的斗士,伏尔泰和卢梭又有很多的不一样,伏尔泰风度翩翩,出入于上流客厅;卢梭则是风尘满面,仆仆于街头鼓动。伏尔泰主张开明君主制,欣赏有教养者的清明理性,那才是社会稳定的柱石;卢梭则认为政府来源于一纸契约,有履约者悔约,就有订约者毁约,于是革命有理、造反无罪,老百姓就有了起义权、弑君权和推翻政府的权力。他鼓噪无套裤汉的汹汹怒气,认为民间自有活水来,只有社会底层的革命方能荡涤上流社会的污泥浊水。前面在协和广场那一段有提到,断头台群冤的制造者,雅各宾派的罗伯斯庇尔就是卢梭的忠实信徒,被称为“行走中的卢梭”,由于他不停“行走”中的血腥味太浓,以至于放牧的牛群经过协和广场都嘎然止步,不敢经过此地而改道绕行。

我们坐在故居的庭院四周看去,阿尔卑斯山远观层层叠叠。费尔奈小镇多山,不同的山有高低层级之分,长期生活在此的伏尔泰就强调等级,他虽然主张法律面前人人平等,但又认为个人的私有财产不可避免地会不平等。伏尔泰的启蒙思想反映了上层资产阶级的利益,他将英国的君主立宪制度理想化,认为最好是由开明的君主按照哲学家的意见来治理国家。而安纳西的地势则比费尔奈低了许多,安纳西小镇的特点是多水,湖水水平并不时会激起急流。卢梭代表的是当时的社会底层民众,主张自由平等、提出“天赋人权说”、注重社会契约、要求以激进的革命形式建立民主共和国。中国的《论语》中有“仁者乐山、智者乐水”的说法,那么同为启蒙运动两大旗手的伏尔泰和卢梭,就分别是那个时代思想界的仁者和智者。他们各自的理论发轫与此、成形于此,再互相调和、进化发展,形成了法国大革命和美国革命的基石,如果说这一方山水影响了整个欧洲和世界的进程走势,这样的评价也毫不过分。

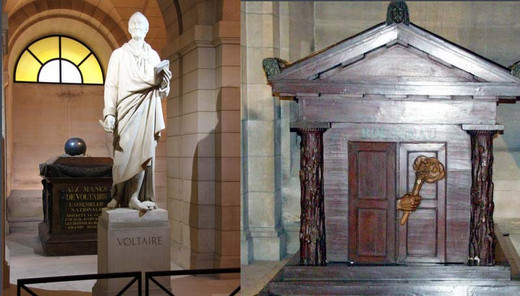

1778年2月,84岁的伏尔泰回到阔别多年的巴黎,受到巴黎市民的热烈欢迎。这是伏尔泰人生的辉煌顶点,不久之后他便病倒,同年在病房与世长辞。临终前,伏尔泰对自己的后事做了这样的嘱咐:把棺材一半埋在教堂里,一半埋在教堂外,意思是说,上帝让他上天堂,他就从教堂这边上天堂;上帝让他下地狱,他可以从棺材的另一头悄悄溜走。伏尔泰死后,仍然受到教会的迫害,他的遗体不得不秘密地运到香槟省,安放在一个小礼拜堂内,直到1791年法国大革命期间,他的遗体才被运到首都,安葬在巴黎先贤祠。隔着走廊与伏尔泰的棺木相对而立是他的老对头卢梭。1778年7月,患有心理分裂症的卢梭在巴黎东北面的阿蒙农维拉庄园去世,恰好与伏尔泰在同一年离开,法国资产阶级革命胜利后,1794年他的遗体也被移葬于先贤祠。卢梭思想的理论基础是自然法则理论,为师法自然,他的棺木外形也设计成为乡村小寺庙模样。从正面看,庙门微微开启,从门缝里伸出一只手来,手中擎着一支熊熊燃烧的火炬,象征着卢梭的思想点燃了革命的燎原烈火。这两位启蒙运动的代表人物,分属革命的左右两翼,迥异的人格特征都可以溯源到这阿尔卑斯的高山流水,他们死后的经历也是大同小异,最终一起来到先贤祠的地下长相厮守,同时供人们瞻仰和崇拜,难道这也是上帝的安排?

伏尔泰在《论各民族的精神与风俗》(简称《风俗论》)中指出,在遥远的古代,中国便已相当先进,在别的国家法律用以惩治犯罪,而在中国还可以褒奖善行。同时,他也提出了一系列疑问:为什么中国的发展总是止步不前?为什么中国的天文学成就如此有限?为什么中国的乐谱没有半音?在他看来,东、西方人种迥然不同,东方人能够轻而易举地发现了他们所需的一切,却无法前进;西方人虽然起步较晚,却能迅速地使一切臻于完善。他还推测其原因可能有两个:一是中国人对祖先有一种不可思议的盲从,认为一切古老的东西都是尽善尽美;另一原因在于汉语的魅力,让知识分子沉迷在平仄承破的文字游戏中,忘却对自然真理的寻求。现在看来,因为伏老当时仅靠道听途说,无法分身化为大清的子民,他的推测仅有部分正确,另一部分是因为对应的康乾盛世的文人们在“文字狱”的白色恐怖下,无奈之中丢掉了“修持治平”的平生抱负,只能转进故纸堆里训诂考据,他们的待遇比在日内瓦隐居的伏老也好不了多少。但不管伏尔泰说的对与不对,至少他对中国是充满善意和赞赏的,为这位早期的中法交流的学者点个赞!

本次阴差阳错地来到费内伏尔泰小镇,实在是不虚此行,我在伏尔泰的雕像前久久凝目,向这位可敬可爱的费尔奈教长告别,感谢他老人家生前对我们祖国的好评。这使我想起,朋友中有人对现代的西方充满了盲目的崇拜,言必谈“国外如何如何好”,其中自然有真实的部分,但绝对化后不免有失偏袒,就像十八世纪的伏尔泰对中国的认识一样,世上之事没有尽善尽美,我们不能总是“这山望着那山高”。卢梭曾经说过:只要谈起国家大事时,人们说:“那与我有什么关系”,那么可以断定,这个国家就算完了。我们的先贤林则徐也说过“苟利国家生死以,岂因祸福趋避之”,伏尔泰也透露过一句内心的大实话:“还是耕耘自己的家园要紧”,我觉得对任何国家或民族而言,这种思想永远都不会过时。参观了西欧发达国家的荷兰和法国,我们不要徒羡别国的优点,也没必要妄自菲薄,自信一点,无畏别人的飞短流长,安稳地做好自己的工作,埋头建设好自己的国家才是最重要!